(本文由投稿玩家撰写,内容及数据不代表官方)

1938年深秋,列宁格勒第17中央设计局的制图室里弥漫着咖啡与焦虑混合的气息。总设计师瓦西里·斯皮里多诺夫的手指划过德国“齐柏林伯爵”号航母的线图,转身在黑板写下苏联海军的野望——代号“71工程”的首型舰队航母。当设计图纸在1940年3月完成时,无人预见这艘承载红海军远洋梦想的巨舰,最终将消逝于巴巴罗萨的炮火中,仅留下未完工的舰体与深埋历史的技术火种。

第一章:图纸上的海权博弈(1938-1940)

1937年5月地中海东岸的硝烟刺痛了莫斯科。苏联军事观察员发回的血泪报告揭示:共和派舰队在德军“兀鹰军团”的空袭下,三日内损失两艘巡洋舰、五艘驱逐舰。海军司令库兹涅佐夫在1938年2月的绝密备忘录中用红笔标注:“现代海战已演变为制空权的争夺,缺乏航空掩护的舰队注定是漂浮的靶场!”三个月后,“71工程”设计任务书经斯大林亲自签批下发,技术指标直指德国齐柏林级航母:13000吨排水量需搭载30架战机(含12架战斗机与18架鱼雷轰炸机),装甲飞行甲板须抵御250公斤航弹直击,最高航速必须达到32节以伴随“苏联”级战列舰作战。

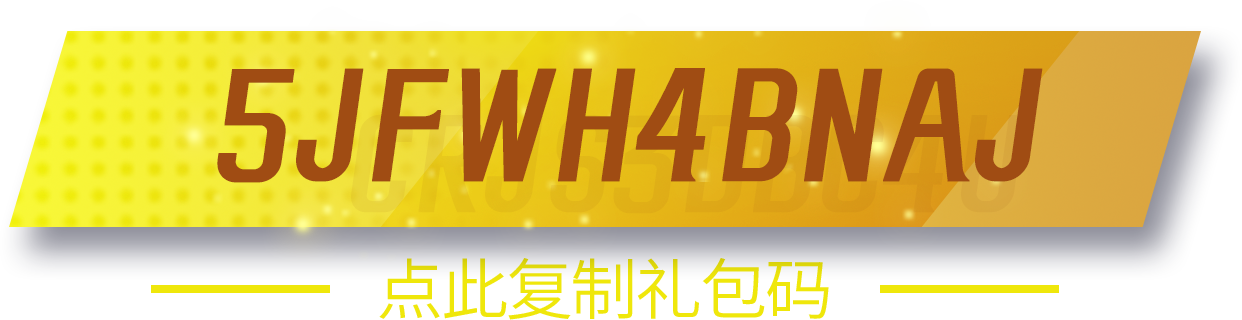

设计团队在芬兰湾的狂风巨浪中进行舰体验证时,陷入三重技术泥潭。波利卡尔波夫设计局的I-100战斗机最低着舰速度达145公里/小时,远超甲板安全阈值;仿制德国技术的压缩空气弹射器在克里米亚试验场屡次失效,液压弹射台架测试时竟将20吨配重块甩出百米;更致命的是舰岛布局引发的湍流——中央流体力学研究所的风洞试验显示,烟囱与舰桥合并设计会在降落区形成致命涡流,足以掀翻着舰战机。1940年3月最终方案定型:215米长的舰体配备8门100毫米B-34高平两用炮,独创的三层机库将战斗机、鱼雷机与维修车间垂直分离。但海军验收委员会在密封报告中警告:“全舰重心比理论值高出0.7米,这微小的数值差异可能成为倾覆的导火索。”

71型设计草图

第二章:钢铁摇篮的苦斗(1940-1941)

1940年6月3日,尼古拉耶夫第444厂的0号船台上红旗招展。首舰“莫斯科”号的龙骨在《国际歌》旋律中铺设,但建造日志很快被技术困境填满:马里乌波尔钢铁厂生产的特种防爆甲板钢因热处理工艺缺陷,轧制合格率仅35%,被迫改用普通HY-80钢并减薄至45毫米;第聂伯罗液压厂交付的MK-1弹射器在陆地测试时拉断阻拦索,飞溅的钢缆碎片击穿防护棚,导致总工程师助理沃罗诺夫左眼永久失明;雪上加霜的是舰载机研发受挫——苏霍伊设计局的Su-1舰载战斗机原型机在塞瓦斯托波尔试飞时发动机起火坠海,项目延误长达九个月。

1941年4月16日的进度评估会上,船厂总工程师伊万诺夫展示触目惊心的数据模型:舰体分段完成率17%,动力系统管道安装率38%,着舰控制系统尚未开工。海军航空兵司令日加列夫的补充报告更显残酷:全军现役飞行员中仅7人接受过理论着舰训练,培养合格舰载机联队至少需五年。当二号舰“列宁格勒”号在6月15日铺设龙骨时,德国中央集团军群的先头部队距基辅仅200公里。船厂工人昼夜不停地在未完工舰体焊接临时高炮基座,将1500吨特种钢材转运哈尔科夫坦克厂。设计局撤离前封存的档案显示,两舰残存结构如同战争刻下的钢铁墓志铭:“莫斯科”号留下78个龙骨分段和2台TB-12锅炉基座,“列宁格勒”号仅存舰艏总段与一部未安装的升降机井框架。

第三章:战火淬炼的技术火种(1941-1945)

1941年8月18日拂晓,德军第11集团军的280毫米榴弹炮将尼古拉耶夫船厂化作炼狱。未完工的“莫斯科”号舰体被改造为浮动要塞:飞行甲板架设4门85毫米52-K高炮,敞开式机库容纳第79海军步兵旅的300名战士,扭曲的舰岛顶部设立防空指挥所。当守军与德军在船坞区展开白刃战时,高级设计师彼得罗夫正率小队实施“火中取栗”计划——他们匍匐穿越燃烧的档案库,从炸毁的保险柜扒出三项核心遗产:记录液压缓冲装置的着舰系统蓝图、1:5升降机液压模型,以及装有舰岛湍流数据的铁皮箱。

9月12日深夜,黑海波涛翻涌。潜艇S-32号载着珍贵资料驶向巴库途中,遭遇德军KG 26轰炸联队的猎杀。当He-111投下的照明弹点亮海面,弹片击穿指挥塔舱壁。工程师索科洛夫用身体护住铁箱时,鲜血浸透了记录湍流数据的第37号图纸。这些染血的文件最终送达巴库船舶研究所,而索科洛夫的遗骸永远沉入87米深的海底。在沦陷的尼古拉耶夫,德军将“莫斯科”号残骸改造为浮动维修站,直至1944年4月苏军收复船厂时,锈蚀的舰体已被拆解殆尽。工人们在清理废墟时发现,深埋瓦砾的锅炉基座表面,仍清晰可见1941年6月刻划的施工标线。

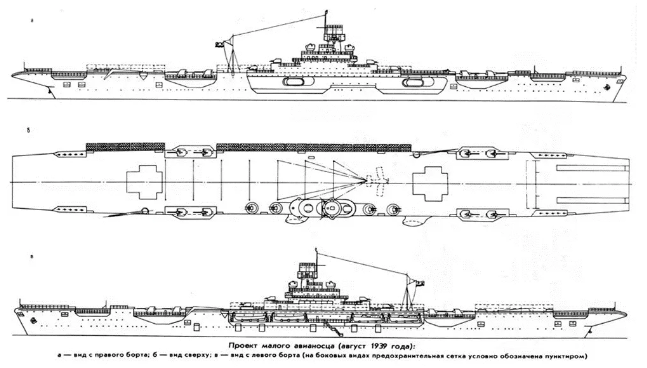

71型假想图

第四章:重生的技术血脉(1945-1975)

1951年库兹涅佐夫元帅重返海军司令部,71工程遗产迎来新生。在塞瓦斯托波尔郊外的秘密试验场,改进型UTM-1弹射器将La-17靶机推射升空——这项基于战前MK-1技术的装置,历经17次重大改进后,于1954年在“奥尔忠尼启则”号试验舰完成第42次成功弹射。更深远的影响在人才培养领域显现:1946年成立的诺沃罗西斯克海军航空兵学校,使用1940年版《舰载机着舰规程》培养出苏联第一代舰载机飞行员,教材扉页印着“所有理论源于71工程”的警句。

曾因着舰速度超标被淘汰的Su-1战斗机,其气动布局在苏霍伊设计局档案室沉睡十年后,催生出划时代的Su-7战斗轰炸机。1967年第三次中东战争中,埃及空军的Su-7以超低空突防摧毁以色列雷达站,其机体线条仍可见当年舰载机的基因。当1970年“莫斯科”级直升机巡洋舰巡航地中海时,71工程的幽灵在舰体深处复活:着舰阻拦系统的液压缓冲装置直接移植自1940年蓝图;飞行甲板强度计算公式沿用战前防爆钢测试数据;甚至舰岛布局也修正了原始设计的湍流缺陷。而71型最富前瞻性的三层机库构想,最终在“基辅”级航母上化为现实——1975年下水的“基辅”号,其上层机库停放雅克-38垂直起降战机,中层部署卡-25反潜直升机,下层设维修车间的布局模式,与四十年前的构想惊人相似。

尾声:深埋钢铁的丰碑

尼古拉耶夫造船厂博物馆的穹顶展厅内,71型航母的青铜铭牌镌刻着:“苏联航母的所有基因在此孕育。”防弹玻璃展柜中,三件文物构建起未航之舰的史诗:烧焦的蓝图筒封存着1941年撤离夜的硝烟,锈迹斑斑的MK-1弹射器液压阀是现存唯一实物,而那本1940年印刷的《舰载机着舰规程》第39页,仍保留着索科洛夫的血指纹。

2017年黑海疏浚工程中,潜水员在船厂旧址3号船坞底部,打捞出重达18吨的“莫斯科”号锅炉基座。X光检测显示钢板内部存在未完成的铆钉孔,其排列间距严格遵循1939年工艺标准。海军史学家波波夫跪在锈蚀的钢构件前,指尖抚过深深凿痕:“当这些钢铁化为T-34的装甲洪流冲向柏林,当风洞数据哺育出超音速战鹰,71工程已用最悲壮的方式完成了使命。”

今日北莫尔斯克军港的寒雾中,“库兹涅佐夫”号航母的Su-33战机呼啸升空。其翼尖搅动的气流里跃动着八十年前图纸上的理想光芒,甲板阻拦索的液压缓冲器内流淌着1940年的技术血脉。这艘从未出海的红色海翼,终在后世钢铁之躯上翱翔大洋,以跨越世纪的悲壮传承,书写着未竟航程的永恒续章。

《巅峰战舰》PC版官网:https://dfzj.wanyuhudong.com/