在20世纪30年代的风云激荡中,战列舰仍是海洋霸权的终极象征。当纳粹德国建造"沙恩霍斯特"级战列巡洋舰,意大利"维内托"级战列舰劈波斩浪时,年轻的苏联红海军正深陷战略困境——其主力舰艇仍停留在沙俄时代的"甘古特"级无畏舰水平。为打破黑海与波罗的海的战略封锁,斯大林亲自批准了代号"69型工程"的喀琅施塔得级战列巡洋舰计划。这艘凝聚着红色帝国远洋野心的钢铁巨兽,却在战争与技术的双重绞杀下,谱写了一曲震撼人心的工业悲歌。

第一章:红色巨舰的蓝图野心(1935-1938)

1935年秋,莫斯科海军总参谋部的密室里,一场改变苏联海军命运的论证正在上演。海军司令奥尔洛夫元帅指着波罗的海地图痛陈:"德国人的'德意志'级袖珍战列舰能在24小时内封锁芬兰湾,我们的老式战列舰连追击都做不到!"这份焦虑催生了"突破型重巡洋舰"的构想——既要具备28节高航速突破封锁,又要拥有压制敌方巡洋舰的火力。

1936年西班牙内战期间,苏联军事观察员带回的战场报告加剧了这种紧迫感。德国"格拉夫·斯佩"号袖珍战列舰在实战中展现的机动性与火力,让克里姆林宫意识到:必须打造能同时执行破交、舰队决战的多功能主力舰。1937年2月,第45中央设计局提交的初案却令人失望——排水量2.8万吨、装备254毫米主炮的设计,在斯大林主持的国防委员会上遭到痛批:"这是在给法西斯送靶船!"

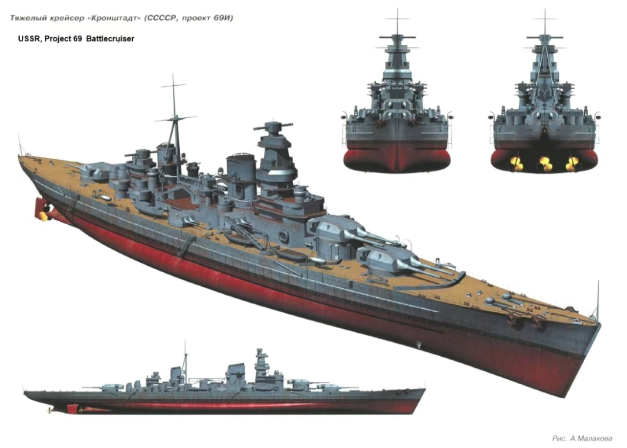

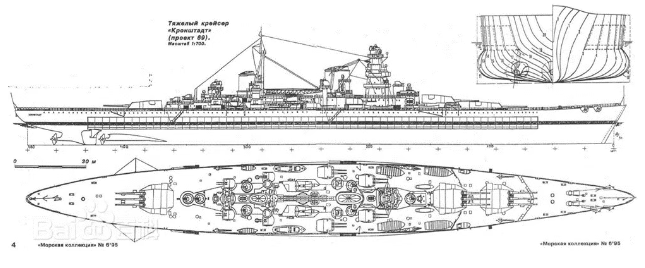

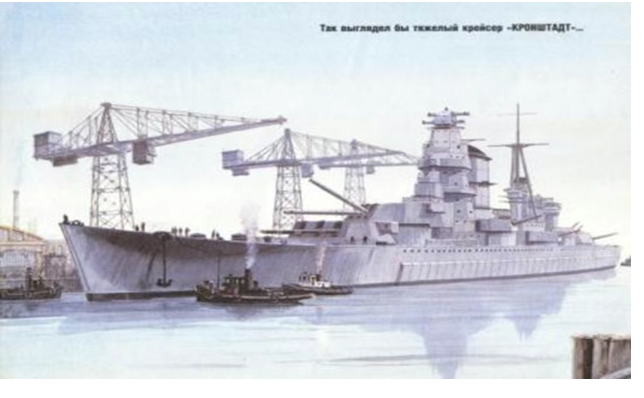

转机出现在1938年4月。苏联通过特殊渠道获得了意大利安萨尔多公司为苏联量身打造的"UP-41"设计方案,这份图纸融合了利托里奥级战列舰的舰体结构与法国敦刻尔克级的装甲布局。经过117次修改后,最终定型方案震撼出炉:全长248米,宽31.4米,满载排水量42,831吨(超过德国俾斯麦号),装备3座三联装305毫米B-50主炮塔,装甲带最厚处达230毫米。更惊人的是其动力系统——12台锅炉驱动4台德国进口的布朗-博韦里蒸汽轮机,理论航速达32节,这个速度甚至超越了日本金刚级战列巡洋舰。

然而这个"缝合怪"设计埋下了致命隐患。主炮选型会上,火炮专家格拉宾坚持采用库存的305毫米炮以缩短工期,而海军代表要求等待正在研制的380毫米巨炮。这场争论持续了9个月,直到1939年3月斯大林拍板:"先造舰体,主炮后续换装!"这个决定使得喀琅施塔得级尚未开工就面临"舰炮分离"的困境。

第二章:建造困局中的技术挣扎(1939-1941)

1939年11月30日,列宁格勒波罗的海船厂的4号船台上,第一块龙骨钢板在零下25度的严寒中完成焊接。这个本该成为苏联造船业里程碑的时刻,却暴露了工业体系的深层危机——全国能轧制200毫米以上装甲钢的只有马格尼托哥尔斯克钢铁厂,而该厂正在为T-34坦克生产线让路。

建造日志记录着令人窒息的困境:1940年3月,从德国克虏伯公司进口的KC装甲钢因苏德关系恶化停止交货;5月,第聂伯罗特种钢厂试制的装甲板在验收测试中合格率仅38%;7月,负责主炮塔旋转机构的第172工厂报告,其加工的齿轮组精度达不到设计要求。更致命的是动力系统——原定从瑞士进口的齿轮传动系统被盟军禁运,苏联自制的替代品使得轮机舱空间暴增20%,严重挤占防护结构。

1941年4月,当舰体完成13%时,一场灾难性事故彻底暴露了技术短板。在吊装重达1470吨的舰艏装甲带时,列宁格勒船厂自制的200吨龙门吊突然断裂,3块单重82吨的装甲板坠入涅瓦河。打捞作业持续了47天,期间发现国产焊接材料在低温下脆化,导致关键承重结构失效。这次事故直接导致工期延误5个月。

此时苏德战争已迫在眉睫。1941年6月13日,海军人民委员库兹涅佐夫在绝密报告中写道:"喀琅施塔得号需要至少3年才能服役,而德国人可能在3个月内打过来。"6天后,巴巴罗萨行动的炮火印证了这个预言。

第三章:战争熔炉中的钢铁残躯(1941-1944)

1941年9月,列宁格勒围城战开始后,未完工的喀琅施塔得号迎来了荒诞的"战时改造"。船厂总工程师扎伊采夫在回忆录中描述:"我们拆除了所有能移动的设备,在舰体上安装了8门85毫米高炮、37门37毫米自动炮,还有2个喀秋莎火箭发射架。"这座钢铁空壳成为了浮动防空堡垒,其120毫米厚的装甲指挥塔被改造成列宁格勒方面军的岸防指挥所。

真正的考验发生在1943年9月23日。德国空军第54轰炸联队的12架He-111轰炸机突袭船厂区,一枚SC500穿甲弹穿透了舰体中部尚未安装装甲的薄弱部位。爆炸引发的火灾持续了18小时,高温导致舰体龙骨出现7°弯曲变形。参与抢修的老焊工科罗廖夫回忆:"扭曲的钢板像麻花一样纠缠,我们不得不用坦克牵引车强行拉直结构。"

更具历史讽刺性的是舰用钢材的"重生"。由于列宁格勒守军急需反坦克武器,1942年2月经斯大林特别批准,拆解了舰体2300吨装甲钢。这些特种钢材被紧急运往车里雅宾斯克基洛夫工厂,最终变成了187辆KV-1S重型坦克的前装甲。兵工厂记录显示:"喀琅施塔得钢"制造的坦克首上装甲在测试中,能在500米距离抵挡88毫米炮直射,比标准装甲性能提升17%。

第四章:冷战铁幕下的最终挽歌(1945-1950)

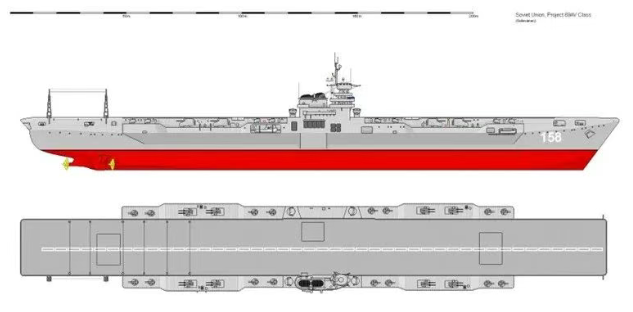

1945年5月9日,当胜利的礼花照亮莫斯科红场时,喀琅施塔得号的命运已进入倒计时。海军总司令部曾提出两个方案:一是参照法国让·巴尔号模式改造为航母;二是拆解钢材用于重建斯大林格勒。但1947年3月12日,苏联部长会议签署第643-214号令,正式判处喀琅施塔得号死刑。拆解工作揭示了更多技术悲剧——在切割主装甲带时,工人发现多层装甲板的结合处存在大量气孔;未安装的B-50主炮塔被运往塞瓦斯托波尔,成为海岸炮台的基座;最富戏剧性的是其姊妹舰"塞瓦斯托波尔"号的残骸,1944年被德军缴获后,其380毫米炮管被改造成"多拉二世"超级铁道炮的备用部件。

这些钢铁巨兽的遗产以另一种形式延续着。1951年,从喀琅施塔得号拆解的1200吨镍铬合金钢,被秘密运往第聂伯罗彼得罗夫斯克的586特种设计局。总设计师扬格利在回忆录中证实:"这些钢材的耐高温性能极佳,最终成为了P-1弹道导弹发射架的核心材料。"曾经指向海洋的巨炮,如今将苏维埃的怒火送向太空。

第五章:历史迷雾中的战略反思

1991年解密的苏联海军档案,为我们拼凑出更完整的真相。1938年12月的设计评审会上,主设计师费多罗夫斯基曾警告:"如果坚持32节航速,舰体长宽比将达到8.3:1,这会严重恶化适航性。"但海军司令部用"政治任务"压倒了技术理性。更具启示意义的是1940年4月的情报误判——NKVD获得的"德国H级战列舰假情报",导致斯大林执意将主炮口径从305毫米提升到380毫米,这个决策直接造成了20个月的设计返工。

站在历史长河回望,喀琅施塔得号的悲剧是多重因素共振的结果:其一是苏联在战前工业化进程中"重陆军轻海军"的资源错配;其二是对西方技术的盲目崇拜与本土化创新的断裂;最重要的是对海权本质的误读——当马汉的"制海权"理论遭遇图哈切夫斯基的"大纵深作战"时,红海军始终未能找到自己的战略定位。

如今,在圣彼得堡中央海军博物馆的展厅里,那份泛黄的"69型工程"总布置图依然引人深思。图纸边缘密密麻麻的批注中,一句用红铅笔写就的警告格外刺眼:"我们在创造一艘没有战场的战舰。"这或许是对整个战列舰时代最精准的墓志铭。

《巅峰战舰》PC版官网:https://dfzj.wanyuhudong.com/